Orientierungshilfe: SHK-AKTUELL hat die wichtigsten Kennzahlen von 20 beliebten Luft-Wasser-Wärmepumpen übersichtlich zusammengefasst – inklusive vieler 2025er Modelle. Die Tabelle kann als PDF-Variante nachfolgend heruntergeladen werden. (Update: 01.04.2025)

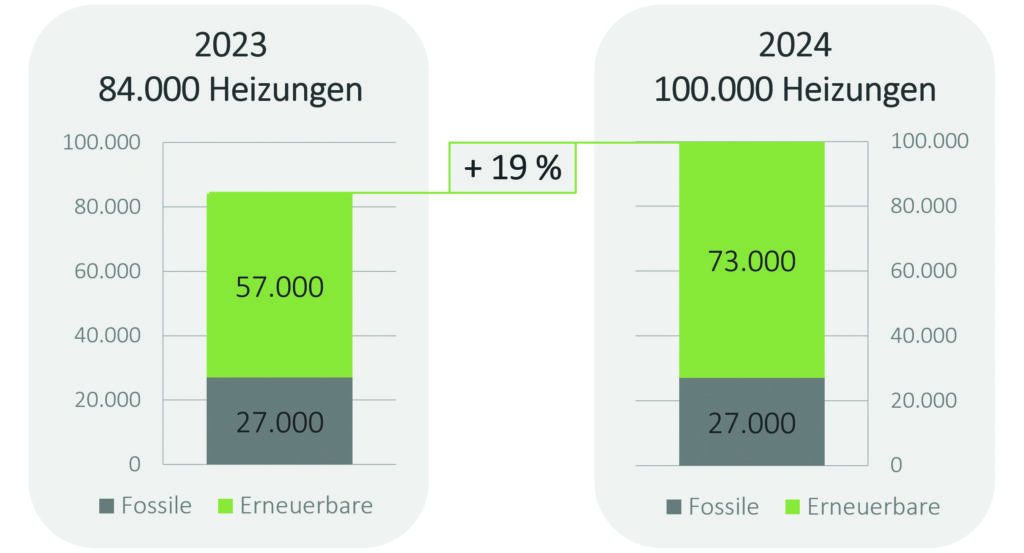

Mit einem Marktanteil von 46 Prozent am Heizungsmarkt sei die Heizwärmepumpe laut Richard Freimüller, Präsident des österreichischen Wärmepumpenverbandes, erneut das absatzstärkste Heizsystem in Österreich. Der Absatz fossiler Energiesysteme blieb mit 27.000 Stück nahezu unverändert. Nach einem schwachen ersten Halbjahr stieg der Gesamtabsatz von Heiz- und Brauchwasser-Wärmepumpen, über alle Leistungsklassen hinweg, auf 55.130 Stück für 2024 in Österreich.

2024 wurden 45.872 Heizwärmepumpen verkauft. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe sei mit einem Marktanteil von 87 Prozent das führende System. Mit einem Absatzplus von rund sechs Prozent und einem Marktanteil von 46 Prozent sei die Wärmepumpe seit der Trendwende 2022 das absatzstärkste Heizsystem in Österreich.

Daten und Fakten 2024

Heizwärmepumpen: 45.872 Stück + 5,6 %

Brauchwasser-Wärmepumpen: 9.094 Stück – 21,0 %

Großwärmepumpen: 164 Stück + 1,2 %

Wärmequellen: 89,2 % Luft, 9,4 % Erde

Beschäftigungseffekt: 5.900 Vollzeitäquivalente, ohne EVUs 2023

CO2-Einsparung 2023: 1.172.540 Tonnen CO2äqu

Ausblick

Während Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern bestens etabliert seien, bestehe in der Industrie, im Gewerbe, im Wohnbau und in öffentlichen Gebäuden weiterhin großer Handlungsbedarf.

Richard Freimüller: „Wichtig ist die Schaffung politischer und rechtlicher Rahmenbedingungen sowie von Anreizen zur Dekarbonisierung für die Industrie.“ In Europa zeichne sich eine Verschiebung der politischen Prioritäten ab. Wirtschaftsförderung und Industriesubventionen rücken in den Fokus, während Klimaschutz an Dynamik verliert. Kritiker warnen, dass dies die Ziele des Pariser Klimaabkommens gefährden könnte.

Richard Freimüller: „Von unserer neuen Regierung brauchen wir ein klares und verlässliches Bekenntnis zum Klimaschutz. Sie muss einen klugen, ausgewogenen und budgetverträglichen Maßnahmen-Mix entwickeln.“

Markteinschätzung

Arno Kloep, ausgewiesener Marktkenner der SHK-Branche, analysiert für SHK-AKTUELL anhand des verfügbaren Zahlenmaterials die verworrene Situation am Wärmepumpenmarkt. Zwar gelten diese für den Absatz in Deutschland, doch die sich daraus ergebenden Marktmechanismen dürften auch für Österreich zutreffen.

Die Wärmepumpe durchläuft eine klassische „Hype-Kurve“. Nach der Übertreibungsphase im Jahr 2023 folgte der Absturz 2024. Nun, im laufenden Jahr 2025, konsolidiert sich die Branche und entwickelt sich zu einem moderaten, aber stetigen Wachstum. Die Zeiten der kurzfristigen Profiteure, die lediglich auf das Momentum gesetzt haben, sind vorbei.

Die Analyse im Detail

Will man den Wärmepumpen-Markt angemessen beurteilen, muss zunächst ein Blick auf das verfügbare Zahlenmaterial geworfen werden. Der deutsche Bundesverband Wärmepumpe meldete etwa für das Jahr 2023 einen Absatzrekord von ca. 360.000 Wärmepumpen, für das Jahr 2024 dann einen Einbruch auf ca. 190.000. Beide Zahlen sind jedoch irreführend, da nicht montierte, sondern nur gelieferte Wärmepumpen gezählt wurden. Von den 360.000 Wärmepumpen waren ca. 290.000 montiert, während rund 70.000 zum Jahreswechsel 2023/2024 noch in den Lagern von Handwerkern und Großhändlern verblieben. Dieser erhebliche Überbestand wurde 2024 teilweise abgebaut und erklärt den scheinbaren Absturz auf ca. 190.000 gelieferte Wärmepumpen. Die Hersteller konnten nicht alles, was montiert wurde, neu liefern, da bereits viel Material im Markt vorhanden war.

Bis Ende 2024 wurden schließlich in Deutschland rund 240.000 Wärmepumpen installiert. Eine ähnliche Anzahl wird auch für 2025 erwartet, was aufgrund des fortgesetzten Bestandsabbaus etwa 220.000 gelieferte Wärmepumpen bedeuten würde.

Hochlauf der Wärmepumpe

Die Verbreitung der Wärmepumpe im SHK-Handwerk nahm in der Vergangenheit stetig zu. Anfang 2019 waren etwa 52 Prozent der befragten Handwerker „WP-aktiv“ (mindestens eine Wärmepumpe pro Jahr), im Sommer 2023 lag der Anteil bereits bei 82 Prozent. Durchschnittlich kamen jeden Monat 250 neue Handwerker mit Wärmepumpen-Erfahrung auf den Markt.

Mit dem Nachfragerückgang im Jahr 2024 stagnierte die Verbreitung der Wärmepumpe jedoch bei etwa 80 Prozent. Seit Jahresbeginn 2025 zeigt sich ein leichter Rückgang auf ca. 76 Prozent. Offensichtlich scheiden „Einmaltäter“ in einem enger werdenden Markt schnell wieder aus.

Der Hochlauf der Wärmepumpe ist trotz aktueller Schwächen gut am Sortimentsmix der SHK-Handwerker ablesbar. Die Absatzrelationen zu Brennwertgeräten und wesentlichen Sanitärwarengruppen haben sich zugunsten der Wärmepumpe verschoben. Die Wärmepumpe setzt sich langsam, aber sicher durch.

Innerhalb der Handwerkssortimente finden sich durchschnittlich 1,3 Wärmepumpen-Marken. Gerätetechnik und Schulungen binden die Handwerker eng an die Hersteller, sodass ein Wechsel des Lieferanten selten vorkommt. Im Anbieterfeld zeigt sich eine Pareto-Verteilung: Die fünf absatzstärksten Hersteller vereinen 61 Prozent des Marktvolumens auf sich, die nächsten fünf weitere 21 Prozent. Insgesamt decken zehn Hersteller 82 Prozent des Marktes ab. Langfristig wird es nicht genügend Nischen geben, um alle Randanbieter von Wärmepumpen wirtschaftlich erfolgreich zu machen.

Aktuell installiert ein SHK-Handwerker im Durchschnitt etwa sechs Wärmepumpen pro Jahr. Das ist zu wenig, um Erfahrungsschleifen zu bilden, aus denen Handwerker systematisch lernen und effizienter werden. Das zentrale Problem ist nicht der quantitative Hochlauf (mehr Handwerker), sondern der qualitative Hochlauf (mehr Wärmepumpen pro Handwerker). Es gibt eine klare Korrelation zwischen der Erfahrung des Handwerkers und seiner Unterstützungs-Bedürftigkeit. Für das Gesamtgeschäft wäre es daher vermutlich sinnvoller, bereits aktive Wärmepumpen-Handwerker durch Wiederholung und Lerneffekte auf einen Wachstumspfad zu bringen, anstatt ausschließlich neue Handwerker für den Markt zu gewinnen.

Wärmepumpen-Montage

Der Gesamtzeitbedarf einer Wärmepumpen-Installation ist von ca. 80 Stunden (2022) über 134 Stunden (2024) auf 143 Stunden (2025) gestiegen. Die Montagezeit teilt sich auf in Zeit, die der Handwerker selbst aufwendet, und Zeit, die er von Herstellern oder Subunternehmern zukauft. Der Zeitaufwand der Handwerker stieg von 62 Stunden (2022) über 93 Stunden (2024) auf 97 Stunden (2025), die zugekaufte Zeit von 18 Stunden (2022) über 41 Stunden (2024) auf 47 Stunden (2025).

Der quantitative Hochlauf der Wärmepumpe und ihr zunehmender Einsatz in der Renovierung sind die Hauptgründe für diese Entwicklung. Einerseits kamen immer mehr unerfahrene Handwerker auf den Markt, die zusätzlichen Support benötigen, andererseits bringen Renovierungsprojekte neue Herausforderungen mit sich (z. B. Demontage alter Anlagen), die zuvor nicht nötig waren.

Zudem müssen Handwerker erkennen, dass die Wärmepumpe – anders als ein Brennwertgerät – hohe Präzision bei der Installation erfordert. Ungenaue Ausführungen oder fehlerhafte Berechnungen bei der Auslegung verzeiht die Technik nicht. Das führt zu einer genaueren, aber auch zeitaufwändigeren Installation.

Kampf der Geschäftsmodelle

Im Wärmepumpen-Markt konkurrieren zwei Geschäftsmodelle um Marktanteile:

*) heimische Hersteller setzen tendenziell auf Wärmepumpen mit Serviceangeboten;

*) asiatische Hersteller konzentrieren sich eher auf Wärmepumpen ohne Service.

Für heimische Hersteller, die im Vergleich zu asiatischen Wettbewerbern Größennachteile haben, bietet die Servicestrategie zwei wesentliche Vorteile: zusätzliche Profitmöglichkeiten und stärkere Kundenbindung.

Die Kosten für zugekaufte Leistungen sind erheblich gestiegen: Das Entgelt der Handwerker an die Hersteller für zugekaufte Zeit wuchs von 1.014 Euro (2022) über 3.154 Euro (2024) auf 3.461 Euro (2025). Besonders lukrativ sind für Hersteller die Installationsdurchführung auf der Baustelle (ca. 142 Euro/h) sowie Inbetriebnahme und Aktivierung (ca. 125 Euro/h). Der durchschnittliche Stundenlohn über alle Leistungen hinweg beträgt aktuell 74,27 Euro – ein Rückgang gegenüber 77,79 Euro im Vorjahr.

Die aktuelle Krise zeigt sich also auch auf B2B-Ebene: Mehr Ertrag ist eher „zwischen den Teilen“ als „an den Teilen“ zu erzielen. Eine Wärmepumpe ohne Service ist weder wirtschaftlich noch strategisch sinnvoll.

Neue Bilateralität

Die Vorteile von Serviceangeboten führen zur verstärkten Entwicklung von Partnerprogrammen (Loyalty-Clubs) seitens der Hersteller für kooperierende Handwerker. Handwerker erwarten von diesen Programmen in erster Linie wettbewerbsfähige Preise und eine gute Marge. Unterstützung in Unternehmensführung und Marketing spielt derzeit eine untergeordnete Rolle, könnte aber in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten wichtiger werden.

Ein wesentlicher Engpass für Handwerker ist aktuell die Akquise neuer Aufträge – hier können Hersteller maximal unterstützen. Service, Schulungen und Informationsbereitstellung sind zentrale Bausteine erfolgreicher Partnerprogramme.